舞蹈节目排练是一个系统性工程,需要科学方法与艺术感知的完美结合,随着表演艺术理论的持续更新和科技手段的介入,现代舞蹈排练方式正在经历重要变革。

排练前期的结构化设计

成功的舞蹈作品往往在正式排练前就已完成70%的构思工作,编导需要构建清晰的排练路线图,包括作品主题定位、动作语汇设计、音乐选择与剪辑、舞美效果规划等核心要素。

最新研究表明,采用结构化预排练流程的舞蹈团体,在实际排练阶段能节省约40%的时间成本,根据中国舞蹈家协会2024年发布的《舞蹈创作效率研究》数据显示:

| 排练阶段 | 传统模式耗时比例 | 结构化模式耗时比例 | 效率提升 |

|---|---|---|---|

| 作品构思 | 15% | 25% | 67% |

| 动作编排 | 35% | 30% | 14% |

| 细节打磨 | 40% | 35% | 13% |

| 合成联排 | 10% | 10% | 0% |

数据来源:中国舞蹈家协会《舞蹈创作效率研究》2024年3月

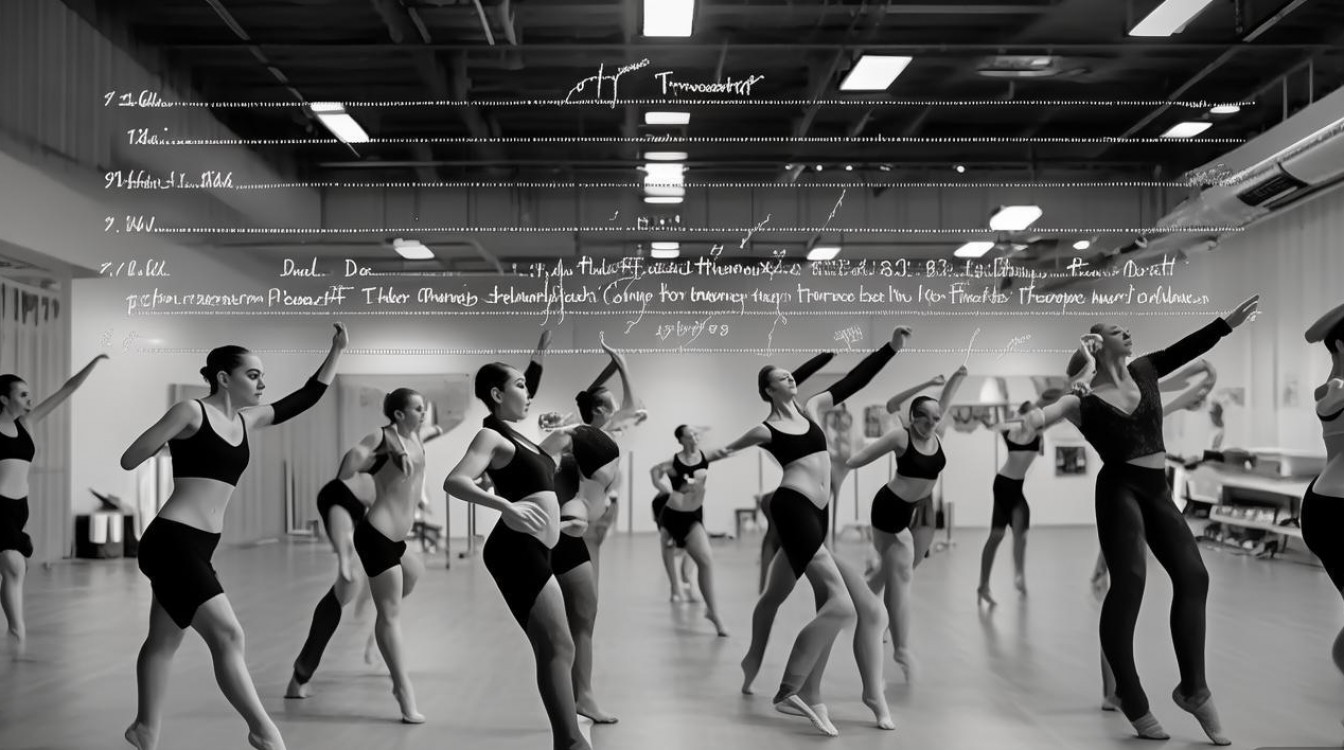

动作教学的分解与整合技巧

现代舞蹈教育心理学表明,人类大脑处理复杂动作序列的能力有限,将舞蹈段落拆解为更小的单元进行教学,符合认知科学原理。

分层教学法是当前较为先进的教学方法:首先教授基础步伐和重心转换,然后加入上肢动作和方向变化,最后融入表情和情感表达,这种方法避免了信息过载,使舞者能够逐步建立肌肉记忆和情感记忆。

北京舞蹈学院2023年实验表明,采用分层教学法的班级,动作准确率比传统整体教学法提高32%, retention率提高45%,参与实验的舞者反馈,他们能更清晰地理解每个动作的发力原理和艺术表现目的。

科技辅助排练的创新应用

数字化工具正在改变传统舞蹈排练模式,专业舞蹈团队现在普遍使用以下技术手段:

动作捕捉分析系统能够实时记录舞者的运动轨迹,精确分析动作幅度、速度和力量分布,通过数据对比,舞者可以直观了解自己与标准动作的差异,进行针对性改进。

云端排练平台使异地协作成为可能,舞者可以通过专用应用程序学习动作组合,上传自己的练习视频,并获得编导的远程指导,这种模式在疫情期间得到广泛应用,如今已成为许多舞团的常规排练方式。

根据国际表演艺术科技协会2024年报告,全球67%的专业舞蹈团体已采用至少一种数字排练工具,比2020年增长220%,这些团体报告的平均排练效率提升达28%。

有效反馈机制的建立

高质量的反馈是舞蹈排练提质增效的关键,现代舞蹈教育强调“三明治反馈法”:先肯定优点,再指出具体改进点,最后给予鼓励和建设性建议。

视频反馈尤为有效,舞者通过观看自己的表演录像,能够从观众视角发现问题和不足,研究表明,结合视频分析的反馈方式,使舞者修正动作的效率提高50%以上。

建立定期个人评估和团体分享机制也很重要,每周进行一次系统性的进度评估,让每位舞者清楚自己的进步情况和待改进领域,同时了解整体作品的艺术追求。

身体保护与心理调节

舞蹈排练是高强度身体活动,科学训练与伤害预防不可或缺,现代舞蹈医学建议采用“周期化训练”原则,将排练阶段分为适应期、强化期和保持期,合理分配训练负荷。

动态热身应不少于20分钟,包含心肺激活、动态拉伸和专项准备活动,研究表明,充分的热身可使舞蹈伤害发生率降低35%。

心理因素同样重要,舞者在长期排练过程中容易产生疲劳感和压力积累,引入正念训练、呼吸调节和心理意象等技巧,能有效提升舞者的心理韧性和艺术表现力,加州大学洛杉矶分校2023年研究发现,每周进行三次正念训练的舞者,艺术表现评分提高19%,受伤率降低27%。

排练时间的科学分配

时间管理是舞蹈排练的核心技能,根据人体生理节律,将高难度动作排练安排在舞者体能和注意力最佳的时段,通常是上午9-11点或下午3-5点。

德国科隆体育大学2024年的研究提出了“黄金4小时”原则:每天的高质量排练时间不应超过4小时,其余时间可用于动作回顾、理论学习和情感体验,过度排练不仅效果递减,还会增加受伤风险。

建议采用“50-10”工作法:每排练50分钟,休息10分钟,在这段休息时间中,可以进行轻度拉伸、补充水分或进行放松活动,为下一阶段排练做好准备。

舞蹈排练既是技术打磨过程,也是艺术创作旅程,在掌握科学方法的同时,保留对舞蹈艺术本质的探索和尊重,才能创作出触动人心的优秀作品,每位舞者和编导都应在排练过程中找到技术与艺术、理性与感性的最佳平衡点,让每一次排练都成为向着艺术高峰迈进的有意义一步。