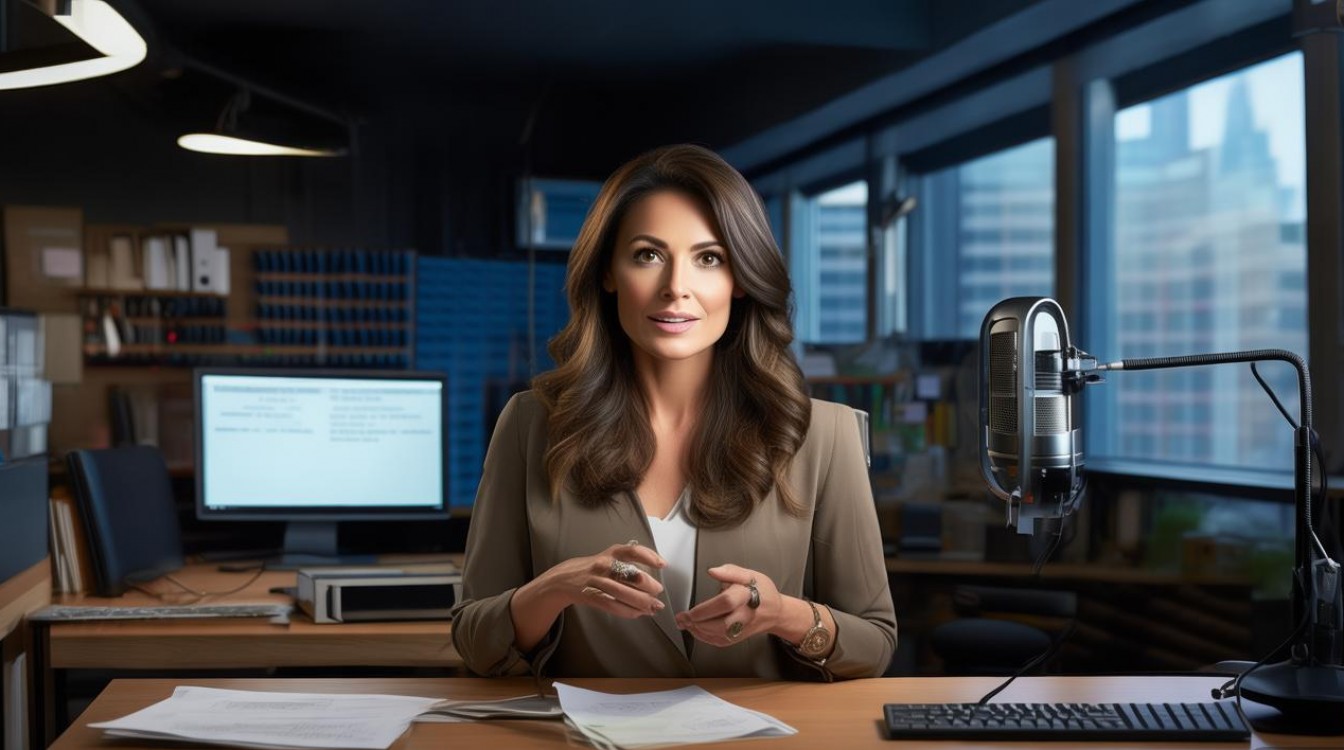

广播电台主持是一门融合艺术与技术的专业工作,声音成为唯一媒介时,主持技巧直接决定节目成败,随着媒体环境变化,主持方式也在不断演进,现代广播主持人不仅要具备扎实的语言功底,还需要掌握互动传播、情绪管理和技术应用等综合能力。

声音塑造与语言表达

声音是广播主持人的工具,优秀主持人懂得如何运用声音,根据中国传媒大学2023年《广播媒体发展研究报告》,超过78%的听众认为主持人声音特质是持续收听节目的关键因素,声音训练包括呼吸控制、共鸣调节和语速把握,腹式呼吸能保证长时间播音不疲劳,胸腔共鸣则让声音更具穿透力。

普通话标准是基础,但并非唯一要求,语流音变、轻声儿化等细节处理体现专业水准,2024年国家广播电视总局发布的《广播节目质量评估标准》特别强调,主持人应避免机械式播报,注重语意表达而非单纯字正腔圆,播报民生新闻时采用贴近性强的口语化表达,解读政策时使用清晰严谨的叙述方式。 组织与话题引导** 需要精心设计,中央人民广播电台2023年听众调查显示,优质广播节目通常采用“黄金七分钟”结构:开场一分钟抓住注意力,随后五分钟展开核心内容,最后一分钟提炼升华,这种结构符合现代听众碎片化收听习惯。

话题引导能力尤为关键,在热线互动环节,主持人需要快速理解听众诉求,精准提炼问题本质,广东广播电视台音乐之声主持人张三分享经验:“遇到情绪激动的听众,先用简短的重复性语言确认问题,再用‘您是说……’这样的句式引导对方回到理性讨论。”

情感共鸣与氛围营造

广播节目感染力来自情感的真实传递,清华大学传播学院2024年新媒体研究指出,成功的情感传达包含三个层次:基础情绪稳定、情境情绪恰当、深层情绪真挚,节日特别节目中可以适当提高音调展现喜悦,民生讨论节目则需保持平和沉稳。

北京广播电台晚间节目《夜空不寂寞》制作人李四认为:“声音表情比语言本身更能传递情绪,微小的叹息、适度的停顿,都能成为情感沟通的桥梁。”这种非语言符号的运用,需要长期实践才能掌握分寸。

技术应用与多媒体融合

现代广播主持不再局限于传统直播间,5G技术普及使远程连线音质达到CD级别,2024年央视音频部数据显示,使用AES67标准协议的广播机构比2022年增加210%,主持人需要熟悉数字音频工作站操作,掌握基本的降噪、均衡器调节技能。

多媒体融合成为新趋势,江苏广播总台2023年实施“声屏互动”改革后,节目影响力提升显著,以下为改革前后数据对比:

| 指标 | 改革前(2022) | 改革后(2023) | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 全平台触达人数 | 285万/月 | 510万/月 | 江苏广电2024年度报告 |

| 听众平均停留时长 | 7分钟 | 2分钟 | 赛立信媒体研究 |

| 互动参与率 | 12% | 31% | 中国广播收视调查 |

应急处理与职业素养

直播中难免遇到突发状况,应急能力体现专业深度,设备故障、嘉宾失言、内容超时等情形都需要即时应对,浙江电台主持人王五总结出“三步法”:保持镇定稳定场面,快速判断问题性质,果断实施解决方案。

职业素养不仅体现在话筒前,上海广播电视台2024年新制定的《主持人行为规范》要求主持人每月至少参加两次专业培训,每季度完成一次市场调研,了解听众变化、把握社会热点,这些幕后的积累最终都会通过节目质量呈现出来。

广播媒体的独特魅力在于通过声音构建想象空间,优秀主持人既是声音艺术家,又是内容策划者,还是技术应用者,在媒体融合时代,坚持基本功训练的同时拥抱新技术,才能创作出既有温度又有深度的广播节目,主持艺术的精进永无止境,每一次话筒前的表达都是新的探索旅程。