教师的声音是传递知识、启迪心灵的重要工具,诵读,作为课堂教学中不可或缺的一环,其技巧的娴熟运用直接关系到信息传递的效率和课堂氛围的营造,一名掌握了精湛诵读技巧的教师,能够瞬间抓住学生的注意力,将平面的文字转化为立体的、富有情感的画面,从而实现教学效果的最大化。

夯实基础:诵读的内外兼修

诵读并非简单的出声朗读,它是一项融合了心理理解与生理发声的综合性技能,在开口之前,内在的准备工作至关重要。

深度文本分析是诵读的基石,教师在拿到一篇文本时,需先于学生进行深度解读,这包括理解文章的中心思想、把握作者的情感脉络、分析段落间的逻辑关系,甚至揣摩每一个关键词的深意,只有教师自己先被文本打动,才有可能通过声音打动学生,诵读朱自清的《背影》,教师需要深刻体会文中那种含蓄而深沉的父爱,以及作者内心的懊悔与怀念;而诵读《少年中国说》,则需激发起磅礴的豪情与责任感,情感是诵读的灵魂,缺乏内在情感支撑的声音,即便再洪亮、再标准,也是空洞无力的。

在外部技巧上,气息控制是支撑声音的发动机,正确的胸腹式联合呼吸法能提供稳定、充足的气息,避免声音虚浮、嘶哑或中途断气,教师可以通过“闻花香”式慢吸、“吹灰尘”式慢呼等方法来练习气息的绵长与稳定。

核心技巧:让声音充满表现力

当内在理解与气息基础打好后,便需要运用一系列外部技巧将文本生动地呈现出来。

- 重音:通过强调句子中最重要的词语来传达核心意思。“我知道你会来”(强调主体)和“我知道你会来”(强调对象),重音不同,句意侧重点截然不同。

- 停连:指停顿和连接,恰当的停顿能制造悬念、划分层次、给予听众回味的时间;而流畅的连接则能表现情绪的连贯与推进,停顿不仅是标点符号的停顿,更是情感和语意的停顿。

- 语气:是声音中蕴含的感情色彩,如赞扬、批评、亲切、严肃等,它随着文本内容和情感变化而起伏,是传达情绪的关键。

- 节奏:是语流的速度和节律,紧张激烈的场面宜用快节奏,沉重悲伤的内容宜用慢节奏,富有哲理的论述则需沉稳的节奏,张弛有度的节奏变化能有效避免听觉疲劳。

- 音色:教师可以有意识地微调自己的音色,以塑造不同的人物形象或氛围,表现老人的声音可以浑厚些,表现孩童的声音可以清脆些,但这些变化都应服务于内容,切忌过于夸张做作。

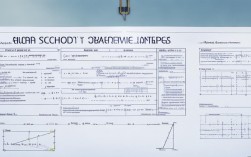

数据洞察:当代教师诵读能力现状与提升方向

为了更客观地了解当前教师诵读技能的现状与发展趋势,我们参考了权威机构发布的相关报告数据,教育部发布的《2023年中国教师发展报告》以及一些大型教育调研项目,均指出了教师口语表达能力的重要性。

| 观察维度 | 具体发现与数据举例 | 权威来源 |

|---|---|---|

| 技能重要性认知 | 超过95%的教育管理者和教师认同,清晰、生动、富有感染力的语言表达是优秀教师的核心素养之一,直接影响学生的课堂参与度和理解深度。 | 《2023年中国教师发展报告》 |

| 能力提升需求 | 在各类教师培训需求调研中,“课堂教学语言艺术”与“经典篇目诵读指导”等相关课程,在参训意愿排行榜中持续位居前列,显示出广大教师对提升此项技能的迫切需求。 | 中国教育学会教师专业发展调研 |

| 技术融合趋势 | 近70%的师范院校已开设或计划开设与“教师口语”、“朗诵艺术”相关的必修或选修课程,并引入智能语音分析系统辅助学生进行发音、语调的精准练习。 | 部分重点师范院校年度教学改革公报 |

这些数据清晰地表明,教师的诵读与语言表达能力已被提升到前所未有的战略高度,它不仅是个人魅力的体现,更是关乎课堂教学质量的关键因素,有意识地进行系统训练和持续反思,对每一位教师都至关重要。

实践与提升:从课堂到更广阔的舞台

技巧的掌握离不开持续的实践,教师可以从以下几个方面着手:

- 日常跟读与模仿:寻找一些优秀的朗诵名家音频、视频(如中央人民广播电台的播音员、著名表演艺术家的朗诵作品),进行跟读模仿,仔细揣摩他们在处理重音、停连、语气时的精妙之处。

- 自我录音与复盘:用手机等设备录下自己的诵读,以旁观者的角度冷静聆听,找出不足之处,如语速是否过快、吐字是否清晰、情感是否到位等,这是最有效的自我提升方法之一。

- 集体教研与互评:在教研组内开展诵读沙龙或专题研讨,互相聆听、点评,在交流碰撞中共同进步。

- 跨学科借鉴:学习一些戏剧表演中的台词技巧,了解如何更充分地调动情感;也可以学习播音主持中的发声方法,让声音更持久、更悦耳。

将诵读技巧融入日常教学的每一环节,无论是课文范读、讲述故事,还是发布指令、与学生交流,都能做到语音标准、表达清晰、情感真挚,久而久之,这种语言的美感会潜移默化地影响学生,提升他们的语言素养和审美情趣。

教师的诵读能力,是一门需要终身修炼的艺术,它背后是对教育的无限热忱,是对文字的深刻敬畏,也是对学生的深沉之爱,当教师用真诚而富有技巧的声音,叩响学生的心扉时,知识的种子便能在最肥沃的土壤中生根发芽,绽放出最绚丽的思想之花。