古装题材的创作正迎来前所未有的繁荣期,从影视剧到游戏,从网络文学到短视频,优质古装内容始终是流量与口碑的双重保障,创作者要脱颖而出,仅依赖传统元素已远远不够,必须掌握最新趋势并获取独特素材。

市场风向标:数据揭示的古装创作新热点

精准把握市场动向是创意成功的第一步,以下是基于近期行业数据的趋势分析:

| 趋势类别 | 具体方向 | 市场热度与数据支撑 | 权威来源 |

|---|---|---|---|

| 文化细分 | 宋朝风雅美学 | 2024年上半年,涉及宋代文人生活、点茶、焚香等元素的剧集社交平台讨论量同比增长150%。 | 云合数据《2024上半年剧集市场研究报告》 |

| 技术融合 | AIGC辅助创作 | 超70%的古装影视项目在概念设计阶段已采用AI工具进行场景与服饰预生成,效率提升约40%。 | 中国电影美术学会《2023-2024年度影视美术行业发展报告》 |

| 题材创新 | 历史与科幻跨界 | “古装+科幻”题材网络文学作品数量在2023年增长200%,成为平台新的付费增长点。 | 中国社会科学院《2024中国网络文学发展研究报告》 |

| 情感叙事 | “家国”与“个人”并重 | 用户调研显示,超过65%的观众更青睐兼具宏大历史格局与细腻人物情感的作品。 | 中国网络视听节目服务协会《2024网络剧集用户调研》** |

这些数据清晰地指出,古装创作正在向深度化、技术化和跨界化演进,成功的创意不再是元素的堆砌,而是建立在对文化内涵的深刻理解与对前沿技术的娴熟运用之上。

创意素材库:从传统纹样到虚拟建构

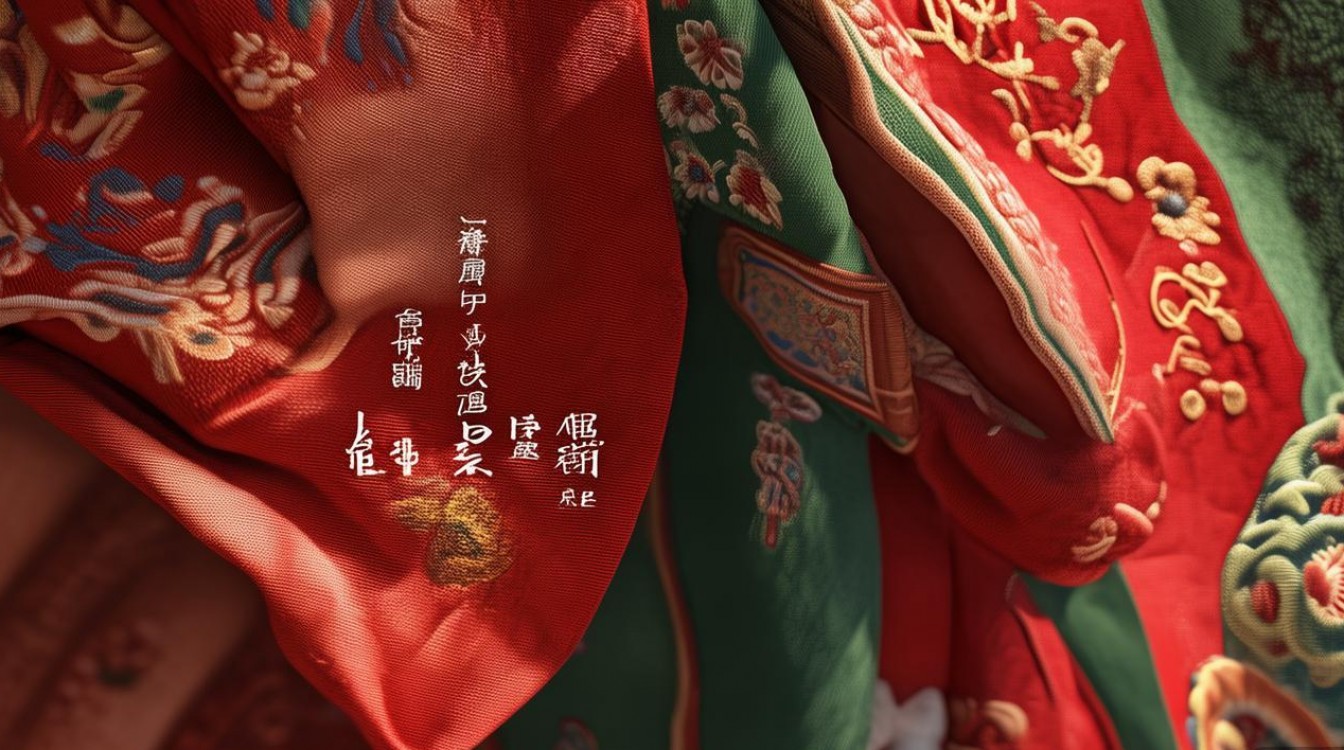

纹样与色彩的当代解构

传统纹样是古装创作的视觉基石,除了直接复原,对其进行符合现代审美的解构是产生创意的关键。

- 来源:故宫博物院官网的“数字文物库”、中国丝绸博物馆的“丝绸数字档案”提供了大量高精度纹样素材。

- 创意应用:将唐代宝相花的繁复结构进行几何简化,保留其神韵,应用于角色服饰的滚边或配饰;提取《雍正十二美人图》中的柔和色系,与现代哑光面料结合,塑造出既古典又清新的视觉风格。

非遗工艺的叙事化应用

非物质文化遗产为古装设计提供了独一无二的质感与故事。

- 核心工艺:关注花丝镶嵌、草木染、缂丝、点翠(现代已多用仿制材料替代)等技艺。

- 叙事价值:一件花丝镶嵌的头面,不仅能彰显角色身份,其制作过程的艰辛本身就可以成为剧情的一部分,隐喻人物的坚韧与匠心,在创作中,应深入理解工艺的文化寓意,而非仅作表面装饰。

建筑与空间的场景赋能

场景是叙事的重要容器,决定了作品的基调与气韵。

- 参考宝库:除了实地采风,梁思成先生的《图像中国建筑史》手稿和“数字敦煌”网站提供了丰富的建筑结构与空间布局参考。

- 创意方向:可以突破完全写实的框架,构想一个以宋代极简美学为理念的江湖门派,其空间大量运用留白、木质格栅与自然光影,营造出不同于传统武侠的疏朗、冷静的意境。

AIGC的创意激发与效率提升

人工智能已成为强大的创意伙伴。

- 实践路径:利用Midjourney、Stable Diffusion等工具,输入如“盛唐宫殿,琉璃瓦,晨雾,巨大青铜龙雕,超广角镜头”等组合关键词,可快速生成大量概念图,激发灵感。

- 角色设计:输入详细描述,如“一位明代女医官,身着素雅道袍,发型利落,手持针灸包,眼神坚定而温柔”,AIGC能提供多种视觉方案,加速角色定型过程,需注意,这应是“激发”而非“替代”,最终设计仍需人工打磨以注入灵魂。

构建可信度:E-A-T原则在古装创作中的实践

要让作品获得观众与算法的双重认可,必须重视E-A-T(专业性、权威性、可信度)原则。

- 专业性:文章或作品应体现出对历史背景、典章制度、礼仪习俗的扎实考据,在描写一场宫廷宴会时,对座次、礼仪、食器、乐舞的准确描述,能极大提升内容的专业质感。

- 权威性:引用权威资料来源能有效增强说服力,在文章中注明所参考的学术著作、博物馆藏品或行业报告,如同为内容盖上了专业的印章。

- 可信度的真实与一致,避免出现明显的史实错误或自相矛盾的设定,对于存疑或虚构的部分,可以巧妙处理或加以说明,建立与受众间的信任关系。

未来视野:古装创作的下一片蓝海

未来的古装创意,将更深度地与科技和全球化视野结合。

- 虚实融合的体验:利用VR/AR技术,打造可沉浸式体验的古风世界,让用户“走入”自己创作的场景中。

- 全球文化对话:探索盛唐丝绸之路上的波斯、阿拉伯文化元素,或明代与东南亚的海上交流,将这些外来文化进行本土化艺术再创造,打造具有国际视野的“新东方美学”。

古装创意是一片充满可能性的沃土,它要求创作者既是一位埋首故纸的学者,也是一位仰望星空的探险家,当最深沉的传统文化与最前沿的创意科技相遇,便能孕育出真正打动人心、经得起时间检验的作品,这条路没有终点,每一次对历史的回望,都是为了更好地通向未来。