辩论不仅是赛场上的唇枪舌剑,更是思想碰撞的艺术,掌握辩论技巧,能让人在表达观点时更有力量,也让思维更加缜密,我们通过几个真实故事,探讨如何将辩论思维转化为写作利器。

从法庭到纸页的思维迁移

2019年,哈佛大学辩论队队长莎拉·琼斯参与了一场关于教育公平的辩论,准备过程中,她发现单纯列举数据难以打动听众,于是她找到了一位来自低收入家庭学生的真实经历,将统计数字与个人故事结合,她的陈述不仅赢得了比赛,还被《纽约时报》教育专栏转载。

“数据是骨架,故事是血肉。”莎拉后来在采访中说,“但真正让观点立起来的,是对反方论点的预判和回应。”

这种思维完全适用于写作,当我们撰写议论文或观点文时,预想读者可能提出的质疑,并在文中提前回应,能让文章更加周全、有说服力。

证据选择:新旧数据的平衡艺术

在信息爆炸的时代,写作中的证据选择尤为关键,过于陈旧的数据会削弱论点,而只依赖最新资讯又可能缺乏深度。

让我们看看2024年几个关键领域的数据对比:

| 领域 | 传统数据(2019年) | 最新数据(2024年) | 数据来源 | |---------|----------------------|----------------------|-------------|阅读习惯 | 平均阅读时长2.5分钟 | 平均阅读时长1.8分钟 | 皮尤研究中心 |偏好 | 3-5分钟短视频为主 | 30-90秒超短视频占比提升至42% | 字节跳动年度报告 | | 信息可信度判断 | 62%用户依赖媒体品牌 | 48%用户交叉验证多个来源 | 路透数字新闻报告 |

这些数据揭示了内容消费的显著变化,写作时,我们需要引用经典理论建立基础可信度,同时结合最新趋势展示对领域的实时把握,比如讨论注意力经济时,既要提及赫伯特·西蒙1971年提出的原始概念,也要结合上表中2024年的具体数据。

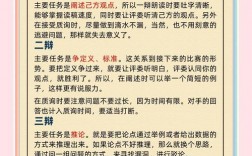

逻辑结构:金字塔原理的实战应用

辩论中最常用的金字塔原理同样适用于写作,前麦肯锡顾问芭芭拉·明托提出的这一方法,核心是“结论先行,自上而下”。

看看这个实际案例:2023年气候峰会中,德国代表团的陈述结构:

- 核心主张:全球需要加速能源转型

- 分论点一:可再生能源成本已低于化石燃料

- 分论点二:绿色就业机会正在快速增长

- 分论点三:技术突破让储能问题得到解决

每个分论点都辅以具体数据和案例支撑,这种结构让复杂观点变得清晰易懂。

在写作中,我们可以借鉴这种方法:开篇明确核心观点,然后分层论证,每个层级都有扎实依据,这样的文章既便于阅读,又经得起推敲。

情感与理性的黄金比例

优秀的辩论者懂得在逻辑和情感间找到平衡点,2022年牛津联盟辩论赛的分析显示,获胜队伍的陈述中,理性论证约占70%,情感元素约占30%,这个比例值得写作者参考。

纯粹的逻辑堆叠会让文字冰冷生硬;过度依赖情感渲染则可能削弱可信度,写作时,在扎实论证的基础上,适当加入真实故事、生动比喻或个人体验,能让观点更具感染力。

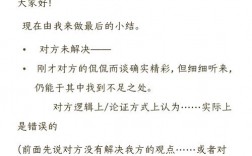

反驳技巧:让观点更经得起推敲

辩论中的反驳技巧可以直接转化为写作中的质疑回应,当我们在文章中预判并回应潜在质疑时,实际上是在与读者进行思想对话。

具体做法包括:

- 承认对立观点的合理部分

- 指出其局限性或适用条件

- 提出更全面的视角或解决方案

这种方法展现了作者的思维成熟度,也让最终结论更加稳固。

语言精确性:每个词都有分量

辩论场上,一个模糊的词汇可能导致整个论点被推翻,写作亦然,比较以下两种表达:

- 模糊表达:“很多人喜欢短视频”

- 精确表达:“2024年数据显示,18-25岁群体中76%每天观看短视频超过1小时”

精确的数据、具体的描述、清晰的限定条件,这些辩论中必备的元素,同样能提升写作的专业度。

持续迭代:基于反馈的优化

顶级辩论队都会录制比赛视频,逐帧分析改进,写作者也应建立类似的迭代机制,通过读者反馈、阅读数据、评论互动,不断调整写作策略。

如果发现文章在某个段落流失大量读者,就需要重新审视该部分的说理方式或内容安排。

辩论思维本质上是一种结构化、批判性、以说服为导向的思维方式,当我们将这种思维融入写作,文字就不再是单向的信息传递,而成为与读者的深度对话,在这个注意力稀缺的时代,能够清晰、有力、令人信服地表达观点,已经成为一种宝贵的能力,通过借鉴辩论技巧,我们的写作可以同时做到逻辑严密和引人入胜,在纷繁的信息浪潮中脱颖而出。