在城市更新的浪潮中,墙缝这一常被忽略的角落正悄然成为创意表达的画布,这些狭小空间的艺术化处理,不仅为城市肌理注入了全新活力,更体现了公共美学与社区营造的深度融合。

墙缝创意的价值与意义

墙缝作为建筑立面的间隙空间,其创意利用具有多重价值,从美学角度看,这些创意作品能够软化城市硬质界面,为冷峻的建筑群增添人文温度,从社会功能分析,精心设计的墙缝创意可以改善城市微环境,甚至成为社区认同感的视觉符号。

近年来,全球范围内涌现出多种墙缝创意表现手法,垂直花园将植物引入狭窄缝隙,既美化环境又改善空气质量;微型艺术装置在有限空间中传递丰富叙事;光影艺术利用缝隙特性创造动态视觉效果,这些创意实践共同构成了城市公共艺术的新类型。

墙缝创意的最新应用趋势

根据2024年城市公共艺术研究报告数据显示,墙缝创意在全球范围内呈现显著增长态势,以下为近期主要城市墙缝创意应用情况统计:

| 城市 | 项目数量(2023-2024) | 主要创意类型 | 社区参与度 |

|---|---|---|---|

| 上海 | 47 | 垂直绿化/微型雕塑 | 78% |

| 纽约 | 52 | 互动装置/社区故事墙 | 82% |

| 新加坡 | 38 | 生态墙面/光影艺术 | 75% |

| 柏林 | 41 | 政治艺术/可持续设计 | 79% |

| 东京 | 35 | 微型神社/科技融合 | 71% |

数据来源:国际城市公共艺术协会2024年度报告

当前墙缝创意的发展呈现出三个明显趋势:生态化设计与可持续材料的广泛应用,科技元素与传统工艺的深度融合,以及社区参与式创作的普遍推行,在东京,一些墙缝项目甚至引入了响应式照明系统,根据行人活动改变光影模式。

墙缝创意的素材获取途径

优质素材是墙缝创意成功的基础,自然素材中,耐候性植物如苔藓、蕨类和多肉植物特别适合垂直种植;回收素材如玻璃碎片、陶瓷片可创造独特的马赛克效果;科技素材如LED灯带、太阳能板则能增强作品的互动性与可持续性。

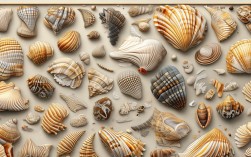

专业设计师普遍建议采用本地化素材,这不仅能减少运输碳排放,还能增强作品的地域特色,沿海城市可使用贝壳、渔网等素材,山区城市则适合采用石材、木材等自然材料。

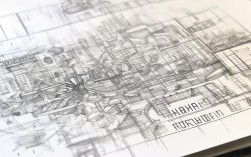

墙缝创意的技术要点

实施墙缝创意需考虑多项技术因素,结构安全是首要前提,必须由专业人员进行承重评估;防水处理直接关系到作品的持久性;维护便利性则决定了创意的生命周期。

对于不同宽度的墙缝,适用的创意方案也各不相同,窄于5厘米的缝隙适合涂鸦或浅浮雕;5-15厘米的中等空间可容纳小型种植或微型装置;超过15厘米的较宽墙缝则提供了更丰富的创作可能性。

材料选择上,应考虑耐候性、自清洁能力和环保指标,目前市场上有多种专为垂直绿化研发的轻质种植基质,以及适合户外使用的耐久性复合材料。

墙缝创意的社区价值

墙缝创意不仅是美学实践,更是社会联结的催化剂,在多个案例中,这些微小空间的艺术化成功激发了居民对社区环境的关注与认同,参与式创作过程本身就能促进邻里交流,强化社区纽带。

上海某老旧小区改造项目中,居民共同参与的墙缝创意使社区满意度提升了32%,这种集体创作经历成为社区居民共享的记忆载体,增强了归属感。

实施墙缝创意的步骤指南

成功的墙缝创意需要系统规划,初步评估阶段需详细记录场地条件,包括光照、通风、湿度等环境参数;概念设计应充分考虑周边环境文脉与社区特色;方案深化需要平衡艺术性与实用性;实施阶段建议分步骤进行,先试点后推广;后期维护则应建立明确的责任机制。

专业团队强调,社区工作坊是收集创意、建立共识的有效方式,通过组织设计讨论会,可以获得更贴近居民需求的方案,同时也为后续维护培养志愿者队伍。

墙缝创意的未来展望

随着城市更新理念的深化,墙缝创意正从边缘实践走向主流城市策略,智能材料的应用将创造更具响应性的互动体验;生态功能的强化使这些微小空间成为城市生物多样性的庇护所;文化表达的多元化则继续丰富城市风貌。

这些看似微小的介入,实际上代表着城市设计思维的转变:从宏大叙事到细微关怀,从单一功能到复合价值,从专业垄断到协同创造,墙缝作为城市空间的“剩余物”,正通过创意转化成为连接人与环境的情感纽带。

墙缝创意证明,城市品质的提升不在于规模大小,而在于是否能够激发情感共鸣与社区活力,当每个角落都被精心对待,城市才能真正成为令人留恋的家园。