想要让种下的树苗茁壮成长,并非简单的挖坑填土,其中蕴含着科学的方法与实用的技巧,掌握正确的植树方法,不仅能显著提高树苗的成活率,更能为我们的生态环境增添一抹持久的绿色。

科学选址:为树木安个合适的“家”

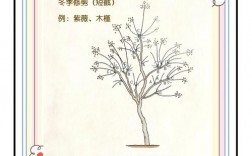

树木如同我们选择居所,对环境有着特定的要求,首要步骤是了解树种的习性,喜阳的树种,如松树、杨树,需要种植在阳光充足、开阔的地带;而耐阴的树种,如红豆杉、部分杜鹃品种,则适宜栽种在林下或建筑物的背阴面。

必须考虑地下环境,在动工前,务必通过相关市政热线(如拨打12345市民服务热线转接市政部门)查询规划种植地点的地下管网分布,确保避开燃气管道、电缆光缆、给排水系统等生命线工程,也要观察周边的地上环境,为树木未来的生长预留足够的空间,避免其枝叶未来影响到电线或建筑物。

精准备苗与挖坑:奠定茁壮根基

苗木选择: 优质的苗木是成功的一半,建议选择生长健壮、根系发达、无病虫害、无机械损伤的苗木,对于裸根苗,要确保根系保持湿润;对于带土球的苗木,则要检查土球是否完整,这是其生命力的保障。

树坑规格: 树坑的大小和深度直接关系到根系能否舒展,一个通用的法则是:树坑的直径应是土球直径的1.5至2倍,深度则应比土球高度略深一些,这样的空间能为根系提供松软的土壤环境,利于其向下扎根和向四周延伸,挖掘时,应将表土和底土分开放置,因为表土富含有机质,回填时更有利于苗木生长。

规范栽植:每一步都关乎成活

栽植过程是核心环节,需要细致操作:

- 扶正与深浅: 将苗木轻轻放入坑中,扶正后,先用部分表土回填至坑深的三分之一处,可以轻轻提一提苗木,使根系自然舒展,然后踏实土壤,确保最终的栽植深度与苗木原有土痕持平或略高2-3厘米,以防积水烂根。

- 回填与施肥: 回填土应优先使用之前挖出的肥沃表土,可在回填土中掺入适量的腐熟有机肥作为基肥,但切记肥料需与根系保持一定距离,避免直接接触造成“烧根”。

- 围堰与浇水: 填土完成后,要在树坑外围修筑一个圆形土埂,即“围堰”,这能有效保证浇水时水分集中渗透到根部,首次浇水必须浇透,直到树坑内的水不再快速下渗为止,这“定根水”是苗木成活的关键。

后期养护:持之以恒的关怀

“三分种,七分养”,栽植后的养护同样至关重要。

- 水分管理: 根据天气情况和土壤墒情及时补水,通常新栽苗木在第一年需要更频繁的灌溉,但要避免土壤长期过湿。

- 支撑固定: 对于高大或不抗风的苗木,应及时设立支柱支撑,防止树木晃动影响根系生长或被大风刮倒。

- 病虫害防治: 定期观察,一旦发现病虫害迹象,应尽早采取生物或物理方法进行防治,必要时可咨询专业园林机构。

用数据说话:科学植树的成效与挑战

根据中国国家林业和草原局发布的最新数据,科学植树带来的生态效益是巨大的,数据也揭示了植树工作中面临的实际挑战,尤其是在成活率方面。

表:中国近年植树造林关键数据一览

| 指标名称 | 2022年数据 | 2023年数据 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 全年造林面积 | 约383万公顷 | 约400万公顷 | 国家林业和草原局 |

| 森林覆盖率 | 02% | (稳步提升,官方暂未公布精确到小数点后两位的最新数据) | 国家林业和草原局 |

| 种草改良面积 | 约321万公顷 | 约437万公顷 | 国家林业和草原局 |

| 国土绿化行动参与人次 | 约5.3亿人次 | (持续高位参与) | 全国绿化委员会办公室 |

| **(重点关注) 新造林成活率** | 普遍要求在85%以上(部分地区通过科技手段可达90%以上) | 维持高标准要求 | 综合各省市林业部门工作报告 |

数据解读与分析: 从表格可以看出,中国的造林面积和公众参与度保持在很高水平,一个常被忽略但至关重要的指标是“新造林成活率”,尽管国家和地方标准普遍要求达到85%以上,但在实际执行中,由于后期管护不到位、水资源短缺、极端天气等因素,部分地区的实际成活率可能低于这一标准,这恰恰凸显了掌握并执行科学植树技巧,尤其是精细化的后期养护,对于将植树面积转化为实实在在的森林资源具有决定性意义。

植树造林,功在当代,利在千秋,它不仅仅是一项体力劳动,更是一门融合了植物学、土壤学和气象学的科学,每一次成功的植树,都是我们对自然规律的尊重与运用,当我们手持树苗,心中装着的不应只是一时的热情,更应是贯穿选址、种植到养护全过程的科学方法与责任感,唯有如此,我们种下的每一棵树,才能真正地向下扎根,向上生长,最终汇聚成我们赖以生存的绿色家园。