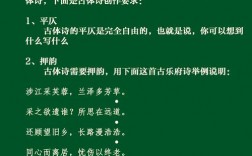

诗歌是语言的精粹,而构思则是诗歌的灵魂,对于许多创作者而言,如何将飘忽的灵感固化为具有张力的诗行,始终是一个核心课题,外国诗歌,以其多样的文化背景和美学追求,为我们提供了丰富的构思技巧范本,这些技巧并非僵化的教条,而是可被灵活运用、激发创作活力的思维工具。

意象的叠加与思维的跳跃

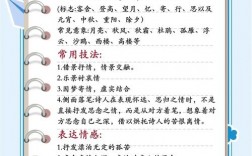

意象是诗歌的基本构成单位,但孤立意象的力量有限,现代诗歌,特别是深受意象派影响的创作,强调通过意象的非线性叠加,创造出超越单个意象总和的艺术效果,这种技巧要求诗人摒弃平铺直叙的连接词,让意象直接碰撞,从而在读者脑海中引发丰富的联想。

美国诗人埃兹拉·庞德的《在地铁站》便是典范: 人群中这些面孔的幽灵一般; 湿漉漉的黑色枝条上的许多花瓣。

诗中,“面孔”、“幽灵”、“湿漉漉的黑色枝条”、“花瓣”这几个意象被直接并置,它们之间没有解释性的语言,但“人群”与“枝条”、“面孔”与“花瓣”、“幽灵”与“湿漉漉”的相互映照,瞬间传递出都市人群中转瞬即逝的美感、生命的脆弱与美丽交织的复杂感受,这种构思方式,极大地压缩了语言,拓展了诗意空间。

在创作中,可以尝试将两个看似无关的意象强行并置,然后寻找它们之间潜在的情感或逻辑关联,往往能收获意想不到的诗意。

“非个人化”与客观对应物

T.S.艾略特提出的“非个人化”理论,深刻影响了现代诗歌的构思方向,他认为,诗歌不是诗人个性的宣泄,而应通过一套客观的、与特定情感相对应的意象、场景和事件(即“客观对应物”)来间接传达情感,这要求诗人在构思时,从主观咆哮转向客观构建。

要表达“虚无感”,直接抒情可能苍白无力,但通过构建一个场景:一个空房间、一只停止走动的钟、一封未被打开的信,这种情绪便能被具体地感知,诗人不再是情感的代言人,而是情感的“建筑师”,用材料(意象)搭建起让读者自行体验的“情感场域”。

叙事性的引入与戏剧化独白

诗歌并非只能抒情,从罗伯特·布朗宁到当代诗人,许多创作者善于在诗中引入微型叙事或采用戏剧化独白的形式,这种构思技巧通过一个特定的角色(非诗人本人)在特定戏剧情境下的发言,来揭示人物的心理、命运以及更深层的社会主题。

这种方法的优势在于,它赋予了诗歌情节的张力和人物的深度,使诗歌不再是静态的描绘,而是一个动态的过程,读者通过角色的语言、语气和未说出口的潜台词,去拼凑故事的全貌,理解角色的复杂内心,参与感更强。

神话与典故的现代重构

利用神话、历史典故或经典文学形象进行再创作,是西方诗歌源远流长的构思技巧,现代诗人则更侧重于对古老原型的颠覆、解构或赋予其当代意义,这种互文性写作,能在有限的诗行内,迅速建立起一个深厚的文化语境,使当下的体验与古老的人类集体无意识产生共鸣。

爱尔兰诗人谢默斯·希尼的许多诗作,都植根于北欧和爱尔兰的神话传说,但他将其与北爱尔兰的政治现实和个人记忆相融合,使古老的神话焕发出针对当下困境的阐释力,在构思时,寻找一个与个人体验能产生共鸣的神话原型,并对其进行现代化“转译”,是深化诗歌内涵的有效途径。

当代诗坛的构思新趋向:数据与跨界

随着时代发展,诗歌的构思素材与方式也在不断拓展,当代一些诗人开始从非传统的领域汲取灵感,包括科学、数据、社会事件等,呈现出鲜明的跨界特征。

社会议题的即时诗化 当代诗人对社会事件的反应更为迅速,他们将新闻事件、社会讨论作为诗歌的原始材料,通过诗意的提炼,将其转化为具有普遍意义的思考,近年来关于环境、移民、身份认同的议题,催生了大量相关诗作,诗人不再是象牙塔中的隐士,而是手持语言的公民,其构思直接介入公共领域。

数据与科技语言的诗意转化 一个值得关注的新动向是,部分诗人开始尝试将数据和科技语言作为诗歌的构思元素,他们并非进行简单的科普,而是探索这些冰冷符号背后的人性温度与哲学意味。

以下表格列举了部分近年来涉及数据或科技概念的诗歌作品或诗集,以窥此趋势一斑:

| 作品/诗集名称 | 诗人 | 核心构思元素 | 数据/概念来源与权威性说明 |

|---|---|---|---|

| 《如果一刻,我们测量》 | 特蕾西·K·史密斯 | 利用NASA公开的航天数据、探测器传回的信息,探讨宇宙、信仰与人类存在。 | 数据来源主要引用美国国家航空航天局公开数据库,其科学数据的权威性为诗歌提供了坚实的现实基础。 |

| 《数字人类》 | 凯瑟琳·拉尔森 | 融入遗传学、数学、编程语言等概念,审视信息时代的人体与情感。 | 构思参考了人类基因组计划的公开成果及基础数学原理,这些科学共识构成了诗歌的认知框架。 |

| 《海量连接》 | 多种流派诗人合集 | 诗集主题聚焦于社交媒体、大数据、人工智能对人类关系和情感模式的重塑。 | 诗歌灵感源于对皮尤研究中心等机构发布的关于互联网与社会影响的调查报告的文学性回应。 |

(数据来源综合自《纽约书评》、Poetry Foundation官网及上述诗集出版方提供的背景资料)

这些诗人将科学数据、专业报告和科技现象作为新的“矿藏”,通过隐喻、象征和情感注入,完成了从“信息”到“诗”的创造性转化,这提示我们,诗歌的构思边界可以无比辽阔,关键在于诗人是否具备将外部世界各种“材料”点化为诗性黄金的能力。

诗歌的构思技巧,归根结底是诗人认识世界、组织经验、传递感受的独特方式,从意象的精心选择,到叙事视角的巧妙设定,再到对神话和最新社会科技议题的诗意采撷,每一种技巧都为我们打开了一扇新的窗户,学习这些技巧,不是为了模仿,而是为了武装我们的思维,让我们在面对那片永恒的创作旷野时,能拥有更多开垦的工具和路径,所有技巧都将内化,服务于那一个最为根本的目标:用最精准而富有魅力的语言,捕捉我们与世界碰撞时产生的火花。