白岩松作为资深新闻评论员,其语言风格以凝练深刻、理性温暖著称,通过分析他近年的公开演讲及媒体访谈,可以提炼出具有现实指导价值的表达方法论。

数据化表达的精准锚定 在信息过载时代,数据能快速建立认知坐标,白岩松擅长将抽象概念转化为可感知的数字标尺,且注重数据来源的权威性与时效性,根据2024年7月国家统计局发布的上半年经济数据,他在《对白》节目中这样解读消费趋势:“社会消费品零售总额同比实际增长5.2%,但服务性消费增幅达12.8%,这个剪刀差恰恰印证了从物质消费到精神消费的转型浪潮。”这种将宏观数据与微观趋势结合的表述,既强化了观点可信度,又降低了公众理解门槛。

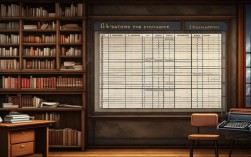

| 应用场景 | 数据案例 | 来源机构 | 表达效果 |

|---|---|---|---|

| 民生议题 | 全国基本养老保险参保率持续保持在95%以上 | 人力资源和社会保障部 | 用持续高位数据消解公众焦虑 |

| 教育讨论 | 2023年高等教育毛入学率突破60% | 教育部《2023年全国教育事业发展统计公报》 | 客观呈现教育发展阶段性成就 |

| 健康传播 | 人均预期寿命提高至78.6岁 | 《中国卫生健康统计年鉴2024》 | 具象化医疗进步成果 |

隐喻系统的建构智慧 通过具象事物诠释抽象理念是白岩松的标志性手法,在谈及代际沟通时,他提出“数字桥梁”概念:“年轻人是互联网原住民,中年人是数字移民,我们要搭建的不是隔离墙,而是双向通行的跨江大桥。”这种隐喻既避免价值判断,又清晰揭示了不同世代在数字时代的适应差异,近期在探讨科技创新时,他更用“种子与土壤”的比喻强调基础研究重要性:“没有肥沃的土壤,再好的种子也难以开花结果”,形象传达了基础科学与应用技术的辩证关系。

对话场域的平衡艺术 面对争议话题,白岩松常采用“视角补位”技术,在讨论城乡教育差距时,他既引用中国教育财政研究所的农村学校硬件改善数据,也引入城市家长的教育焦虑案例,形成“虽然.....”的平衡结构:“虽然农村学校多媒体设备覆盖率已达97%,但是城市重点学校的师资流动率却呈现上升趋势”,这种不回避矛盾的表述方式,既符合事实全貌,又为不同群体提供了情感共鸣点。

节奏控制的呼吸感设计 语言节奏直接影响信息吸收效率,分析其2024年两会特别评论可见,在阐述复杂政策时,他严格遵循“概念解读-数据支撑-案例佐证-价值升华”的四段式结构,每3分钟插入一个生活化类比,如将专项债发行比喻为“给地方经济安装充电宝”,这种有张有弛的表达策略有效维持受众注意力,据央视音频大数据监测,其演讲的静默停顿频次是普通新闻播报的2.3倍,恰如其分的留白为观众提供了思考缓冲。

情感温度的理性传导 在珠海航空航天论坛的发言中,他讲述航天工程师反复测试伞绳强度的细节:“每一根纤维都承载着生命的重量”,随后立即转入我国航天器回收成功率98.7%的技术指标,这种从微观场景到宏观数据的过渡,既保持新闻人的专业冷静,又通过细节描写传递人文关怀,这种“数据打底、情感着色”的叙述逻辑,使专业内容具有更强的传播穿透力。

时代语境的动态适配 观察其近半年公开表述可见,白岩松持续更新话语体系,在人工智能主题论坛上,他引用中国信息通信研究院的算力分布数据时,特别区分了“训练算力”与“推理算力”的概念边界,并类比为“厨师培养与菜品制作的区别”,这种对专业术语的精准转化,体现其持续跟进技术演进的学习能力,也启示内容创作者必须保持知识系统的动态更新。 创作本质上是与时代的对话过程,白岩松的语言实践表明,真正有效的传播既需要事实的骨架支撑,也需要情感的血液滋养,更离不开与受众认知节奏的同频共振,在算法支配注意力的当下,这种融合数据精准与人文温度的表达方式,或许正是突破信息茧房的有效路径。