辩论作为一种思想交锋与语言表达的艺术形式,在学术交流、公共讨论和人才培养中始终占据重要地位,掌握其规范流程与实用技巧,不仅能提升个人思辨能力,更能有效促进理性对话氛围的形成。

辩论的基本流程框架

规范化的辩论通常遵循严谨的流程,确保各方观点得到充分表达与交锋。

赛前准备阶段 深入理解辩题是基础,需明确核心概念的定义、讨论边界以及论证责任,面对“人工智能对人类就业利大于弊/弊大于利”这一经典辩题,正反双方需就“人工智能技术范畴”“就业市场影响维度”等关键概念达成基本共识,根据中国辩论协会2023年发布的《政策性辩论规程》,有效准备应包含:文献综述、数据收集、论点构建和反驳预判四个环节。

比赛进行阶段 标准辩论赛通常包含以下环节:

- 立论陈词:双方首次系统阐述观点,要求逻辑清晰、框架完整

- 质询环节:通过提问检验对方论据可靠性与逻辑一致性

- 自由辩论:短兵相接的思想交锋,考验即时反应与逻辑拆解能力

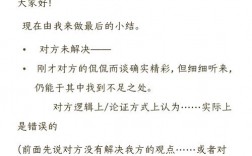

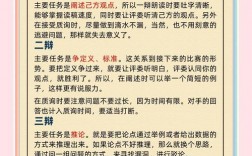

- 总结陈词:梳理全场交锋点,强化己方立场,升华价值内涵

评判与反馈 专业评委根据论证质量、反驳效力、团队配合及语言表达等维度进行评分,国际辩论教育协会2024年更新的评判标准中,将“证据使用规范度”和逻辑链完整性权重提升至35%,反映出对实证精神的重视。

核心辩论技巧解析

构建严密论证体系 有效论证需包含三个要素:主张、依据和推理,主张需明确具体,依据应权威可靠,推理过程必须符合逻辑规则,以“远程办公普及提升社会效率”为例,主张需要量化“效率”标准,依据可引用权威机构调研数据,推理则需说明远程办公如何通过减少通勤、优化资源配置等路径实现效率提升。

根据麦肯锡全球研究院2024年发布的《未来工作模式研究报告》,采用远程混合模式的企业,其员工人均产出相比纯线下模式提高了6-8%,这一数据为相关辩论提供了有力支撑。

| 工作模式 | 调研企业数量 | 人均产出变化 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 纯线下办公 | 127家 | 基准值 | 麦肯锡2024报告 |

| 远程混合模式 | 113家 | +6-8% | 麦肯锡2024报告 |

| 全远程模式 | 89家 | +3-5% | 麦肯锡2024报告 |

高效质询与反驳方法 质询应遵循“澄清-检验-削弱”的递进策略,首先澄清对方观点表述模糊处,接着检验其论据来源与时效性,最后针对逻辑漏洞进行精准打击,当对方引用五年前的就业数据论证人工智能影响时,可指出该数据已无法反映大语言模型技术突破后的就业市场现实。

哈佛大学辩论队2023年训练手册强调“苏格拉底式提问”在质询中的应用价值,通过连环设问引导对方暴露论证缺陷,比直接否定更具说服力。

语言表达与感染力塑造 辩论不仅是逻辑竞赛,也是语言艺术,适度运用修辞手法能增强观点感染力,但需避免华丽辞藻堆砌,清晰的层次划分、恰当的语气停顿、与听众的眼神交流,都是有效传达思想的关键,清华大学辩论文化研究中心2024年的一项研究表明,在同等论证质量下,语言生动度高的辩手其观点接受度平均高出23%。

证据运用与数据处理 在信息爆炸时代,甄别和使用证据尤为重要,优先选用政府统计部门、国际组织、权威学术期刊发布的一手数据,对商业机构发布的带有明显倾向性的数据保持审慎,引用时应明确标注来源、统计时间和样本范围,避免断章取义。

根据世界银行2024年第一季度经济公报,全球数字技术投资增速已从2022年的12%放缓至2024年的7%,这一宏观数据对讨论科技发展速度的相关辩题具有重要参考价值。

辩论能力的社会应用价值

辩论训练培养的能力远超出赛场范畴,在法律实务中,律师需要构建严谨的证据链;在商业决策中,管理者需要多角度评估方案风险;在公共政策讨论中,公民需要理性辨析不同立场的合理性,这些场景都离不开辩论思维的应用。

欧洲议会辩论专家小组在2023年年度报告中指出,接受过系统辩论训练的公务员,在政策分析报告的逻辑严谨性和方案可行性评估方面,表现显著优于未受训组别。

辩论艺术的精进需要理论学习和实践锻炼并重,参与辩论活动时,保持开放心态至关重要——既要坚定维护己方立场,也要真诚理解对方观点中的合理成分,这种平衡既展现了思辨的成熟度,也体现了对真理的尊重,每一次辩论准备都是知识的系统梳理,每一次场上交锋都是思维的淬炼提升,这才是辩论活动最持久的价值所在。