拔河看似是一项纯粹依靠力量的运动,但其中蕴含的技巧足以改变力量的走向,即便没有专业运动员的体魄,掌握一些核心技巧,也能在绳子上创造出意想不到的优势,这不仅仅是力量的对抗,更是策略、协作和物理原理的巧妙应用。

理解力学原理是制胜基础

拔河的本质是摩擦力与重心的博弈,地面给予脚底的摩擦力是力量的源泉,而团队整体的重心高度则决定了力量的稳定性。

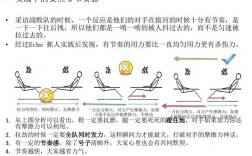

增加摩擦力最直接的方式是选择合适的鞋子和站立姿势,鞋底与地面的摩擦系数至关重要,根据国家体育总局体育科学研究所2023年发布的一份大众健身项目指导文件中指出,在草地、塑胶等软质地面上,带有短钉的足球鞋或越野跑鞋能提供最佳抓地力;在硬质水泥或木地板上,平底橡胶鞋则是更安全有效的选择,姿势上,双脚应前后分开,与肩同宽或略宽,身体适度下蹲,形成稳固的支撑三角形,前腿膝盖弯曲,后腿蹬直,将身体变为一个高效的“力量传导器”。

控制重心同样关键,整个团队应尽可能保持低姿态,身体重心向后下方坐,理想角度是绳子的高度在腰部或腋下,而非肩部,一个常见的误区是全体队员拼命向后仰,这会导致重心过高,一旦对方发力,极易失去平衡,正确的做法是想象自己正坐在一张看不见的椅子上,将体重转化为向后的拉力。

团队同步是力量的倍增器

个人的力量再大,若无法汇聚于一处,也只是一盘散沙,拔河的协同性要求所有队员的发力节奏高度统一。

口令指挥是协同的核心,队伍中需要一名声音洪亮、节奏感强的队员担任指挥,他并不一定是力量最大的,但必须能洞察全场,发力应遵循“预备—拉”的简短口令。“预备”时,全体队员收紧绳子,身体预备发力;“拉”时,瞬间爆发,集体后移,节奏不宜过快,应追求每一次发力的扎实和有效,通常2至3秒一个循环是较为理想的节奏。

队形排列也大有讲究,力量大、体重沉的队员应安排在队伍的前端和尾端,前端(靠近对方)的队员是“锚头”,负责顶住对方的初始冲击并设定节奏;尾端的队员通常是队伍中最强壮者,作为“锚点”或“桩子”,将整个队伍的力量稳定住,并防止绳子左右摆动,中间队员则需保持绳子成直线,避免力量在内耗中损失。

策略运用与实战心理

在势均力敌的对抗中,策略往往能起到一锤定音的效果。

一种有效的战术是“消耗与突袭”,在比赛开始阶段,队伍并不急于求成,而是保持稳固防守姿态,消耗对方体力,当观察到对方节奏紊乱、出现松懈时,指挥立即发出全力爆发的口令,打一个措手不及,另一种战术是“控制中线”,即全力确保绳子中心的标记物缓慢而坚定地向己方移动,哪怕每次只移动一厘米,积少成多,既能得分,也能在心理上压制对手。

心理层面,保持专注和冷静至关重要,队员应始终目视前方或专注于指挥的口令,避免因对方的呼喊或场外干扰而分心,信任队友,坚信团队的策略,即使在劣势中也不能放弃,一次成功的防守往往能极大挫伤对方的锐气。

数据洞察:大众赛事中的常见致胜因素

为了更直观地展现技巧在非专业比赛中的重要性,我们参考了由中国民间拔河运动推广平台“聚力体育”在2024年初发布的一项数据分析报告,该报告统计了过去一年内全国超过200场企事业单位及社区拔河比赛的获胜队伍特征。

| 致胜关键因素 | 在获胜队伍中出现的频率 | 具体表现与说明 |

|---|---|---|

| 统一的发力节奏 | 98% | 拥有清晰口令指挥,队员动作同步性高,发力呈波浪式传递。 |

| 稳定的低重心姿势 | 95% | 全队身体下沉明显,绳索高度多维持在腰部,整体阵型稳固。 |

| 合理的鞋具选择 | 90% | 超过九成胜队成员穿着防滑胶底鞋或专业拔河鞋,摩擦力足。 |

| 科学的队形排列 | 88% | 力量型队员分布于首尾两端,体重分布均匀,绳索基本成直线。 |

| 有效的战术执行 | 82% | 采用明确的防守反击或持续压制战术,而非一味蛮力拉扯。 |

| 队员间持续沟通 | 78% | 比赛中除指挥外,队员间有简短、鼓励性的语言或信号交流。 |

数据来源:中国“聚力体育”拔河运动数据分析中心《2023年度大众拔河赛事观察报告》

这份数据清晰地表明,技巧性与协同性因素在决定比赛胜负上,其重要性丝毫不亚于绝对力量,几乎所有获胜队伍都展现出了高度的组织纪律性和技术应用能力。

拔河运动中的技巧,归根结底是对自身力量更有效率的使用和对团队力量的完美整合,它教会我们的不仅是如何在绳子上取胜,更是一种将个体融入集体、将蛮力升华为巧劲的智慧,下一次握住拔河绳时,不妨先思考如何站得更稳,如何与队友的呼吸同步,你会发现,力量的洪流会因为正确的引导而变得势不可挡。